花粉症と腸活の意外な関係?薬剤師がやさしく解説します!

春が近づくと、鼻がムズムズ…目がかゆくて集中できない…そんな花粉症の季節がやってきます。

実は最近、腸内環境と花粉症との意外な関係が注目されています。

今回は薬剤師の視点から、花粉症のしくみや腸内フローラとの関係、日常でできる対策までをわかりやすくご紹介します。

花粉症とは?

目次

花粉症とは、植物の花粉が原因で起こるアレルギー性疾患です。

政府による定義では「スギやヒノキなどの花粉が鼻水、くしゃみ、目のかゆみなどを引き起こす疾患」であり、日本国内ではおよそ60種類以上の植物が原因になりうるとされています。

例えば、スギ・ヒノキの花粉は春に、イネ科は夏、ブタクサ・ヨモギは秋に多く飛散します。晴れて風が強く、気温が高い日は特に注意が必要です。

「毎年この時期に調子が悪い…」と感じている方は、特定の花粉の飛散とタイミングが重なっていないか確認してみるのもおすすめです。

花粉症の人ってどのくらいいるの?

2019年に行われた耳鼻咽喉科医とその家族を対象とした調査によると、花粉症の有病率は42.5%だったそうです。

特にスギ花粉に関しては、38.8%の人がスギ花粉症であると推定されており、日本人の約3人に1人がスギ花粉によるアレルギー症状を持っていることになります。

つまり、花粉症は誰にとっても他人事ではない時代に突入しているといえますね。

なんで花粉症になるの?

花粉症は、花粉を一度吸い込んだからといってすぐに発症するわけではありません。

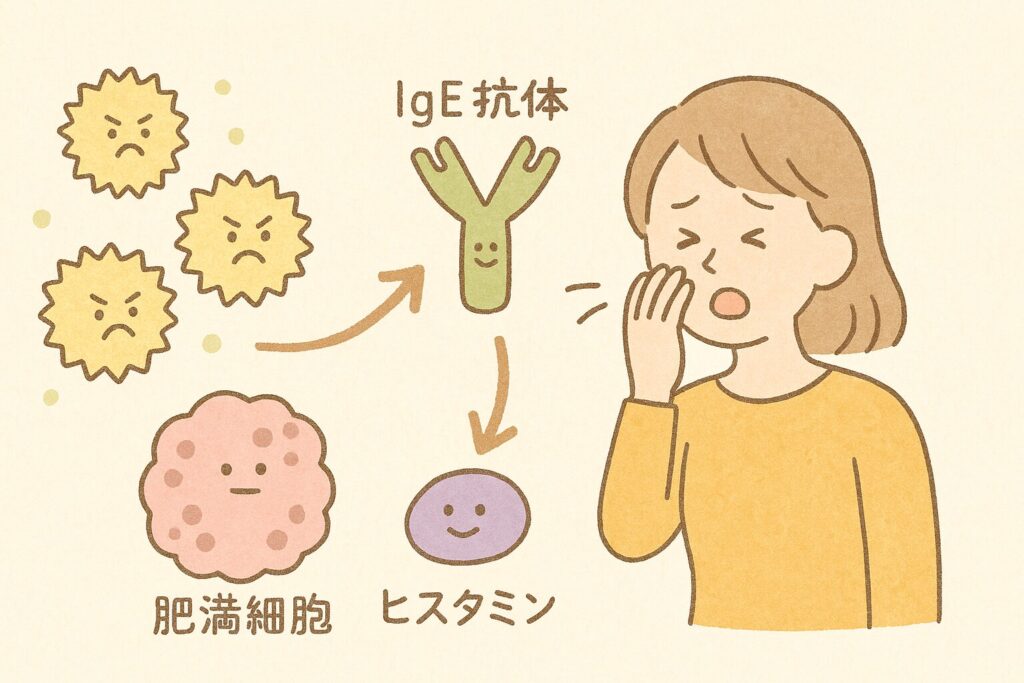

体内に入った花粉は、免疫システムによって異物と認識され、IgE抗体という物質がつくられます。この状態を「感作(かんさ)」と呼びます。

感作が起きた後、再び同じ花粉が体内に入ると、過剰な免疫反応が引き起こされ、くしゃみ・鼻水・目のかゆみなどのアレルギー症状が出るようになります。

この免疫反応のキープレイヤーとなるのが、以下の3つです:

- IgE抗体:花粉などのアレルゲンに反応して作られる抗体

- 肥満細胞:IgEと結合し、アレルギー反応を引き起こす細胞

- ヒスタミン:鼻水やくしゃみなどの症状の原因になる化学物質

これらの過剰反応によって、花粉症の症状が引き起こされると考えられています。

花粉症と腸内環境の関係とは?

最近の研究では、腸内環境がアレルギーの発症に影響している可能性があることが報告されています。

腸には免疫細胞の約70%が集まっていると言われており、「腸内フローラ(腸内の菌バランス)」の状態が免疫の働きに深く関わっていると考えられています。

腸内フローラが乱れると、免疫のバランスが崩れてアレルギー反応が起きやすくなるとする説もあり、花粉症との関係が注目されています。

実際に、スギ花粉症の人ではバクテロイデス属の細菌が多く存在することが確認されており、特に以下の2種類の菌の関与が示唆されています:

- バクテロイデス・フラジリス

- バクテロイデス・インテスティナリス

これらの菌は、花粉症のシーズン中に増加傾向を示し、血中のスギ花粉に対するIgE抗体の数値と関連していたとの研究もあります。

つまり、腸内環境が乱れていると、アレルギー反応が起こりやすくなる可能性があるということですね。

さらに、別の植物の花粉でも新たに花粉症を発症することがあるため、すでに花粉症をお持ちの方も、日頃から腸内環境を整えることが予防につながると考えられています。

腸活で花粉症対策?おすすめの食べ物とは

腸内環境を整えるには、発酵食品や乳酸菌を含む食品を日常的に取り入れることが効果的と考えられています。

いくつかの研究では、特定の乳酸菌(プロバイオティクス)を摂取することで、免疫バランスを整える作用が期待されると報告されています。

以下の菌株は、スギ花粉症の方を対象とした試験でも注目されているものです:

- ラクトバシラス・パラカゼイ KW3110(Lactobacillus paracasei)

- ラクトバシラス・アシドフィルス L-55 / L-92(Lactobacillus acidophilus)

- ラクトバシラス・カゼイ・シロタ株(Lactobacillus casei Shirota)

- ビフィドバクテリウム・ロンガム BB536(Bifidobacterium longum)

これらの菌を含むヨーグルトや乳酸菌飲料、サプリメントは市販されており、手軽に取り入れられるのが嬉しいですね。

とくにビフィドバクテリウム・ロンガム BB536は、腸内のバクテロイデス菌の増加を抑える働きが期待され、アレルギー症状を悪化させる悪循環を防ぐ可能性があるとする論文もあります。

また、乳酸菌の「生成エキス」を摂取することで、スギ花粉症の症状が軽減されたという報告もあり、今後の研究に期待が寄せられています。

発酵食品といえばキムチ?選び方に注意!

乳酸菌は、ヨーグルトだけでなく、キムチ・ぬか漬け・ザワークラウトなどの発酵食品にも豊富に含まれています。

ただし、発酵していないキムチ風食品も市販されているため、選ぶ際には以下のポイントをチェックするのがおすすめです。

- 成分表示を確認:乳酸菌や「発酵」の記載があるか?保存料(ソルビン酸など)が含まれていないか?

- 製造過程に「発酵」「熟成」などの表記があるか?

- 保存方法:要冷蔵かつ、発酵ガスに対応した容器か?

- 味と香り:開封後に徐々に酸味が強くなるか?(乳酸菌発酵の証)

本物の発酵キムチには、乳酸菌が生きて含まれているため、腸内環境を整える食品としておすすめです。

日常生活でできる花粉症対策

症状をやわらげるために、日々の工夫もとても大切です。

外出時や帰宅後、室内環境など、ポイントを押さえることで花粉の侵入や体への影響を減らせると考えられています。

以下に、日常でできる具体的な対策をまとめました。

🌸 外出時の工夫

- マスクの着用:不織布マスクを着用することで、約70〜84%の花粉をカットできるといわれています。

- メガネの使用:専用の花粉対策メガネでなくても、通常のメガネでも目に入る花粉量は軽減されます。

- 服装の工夫:ウール素材などは花粉が付着しやすいため、綿などの滑らかな素材の服を選びましょう。

- 帽子の着用:頭部や顔への花粉付着を減らすためにも帽子は有効です。

🏠 帰宅時と室内での対策

- 衣類の花粉を払う:玄関前でコートなどの上着を軽くはらうだけでも効果的です。

- うがい・洗顔:のどや顔に付いた花粉を洗い流すことで、体内への侵入を防ぎやすくなります。

- 換気の工夫:換気は窓を10cm程度開け、レースカーテンを使用。花粉の流入を抑えながら空気を入れ替えましょう。

- こまめな掃除:床やカーテンに落ちた花粉を定期的に掃除機で除去するのがポイントです。

また、花粉の飛散が多い昼前後や夕方は外出を控えるのも一つの工夫です。

花粉症の治療方法について

対策をしても症状がつらい場合には、治療を検討することも大切です。

治療法は大きく分けて2つあります:

- 対症療法:症状を軽減するための薬物治療(抗アレルギー薬・点鼻薬・点眼薬など)

- 根治療法:花粉に体を慣らしていく「減感作療法(免疫療法)」

症状に応じて、以下のような薬が処方されることがあります:

- 抗アレルギー薬(例:ルパタジン、フェキソフェナジン、ロラタジンなど)

- 点眼薬・点鼻薬(例:オロパタジン、フルチカゾンなど)

- 鼻閉が強い場合はモンテルカストなどの内服薬

市販薬を使う際は眠気や副作用にも注意し、心配な場合は医師・薬剤師に相談するようにしましょう。

また、舌下免疫療法(シダキュアなど)は、数ヶ月〜数年かけて体質改善をめざす治療法として注目されています。

すべての人に効果があるわけではありませんが、薬の使用量を減らしたい方にも検討されることがあります。

まとめ:腸活を取り入れて花粉の季節をラクに

花粉症は今や多くの人が抱える身近な不調のひとつです。

腸内環境と免疫バランスには深い関係があるとされており、腸活を通じた体質づくりは、日常的な予防対策としても注目されています。

今日からできる小さな工夫で、つらい花粉症の時期も少しずつラクになるかもしれません。

あなたの腸と、毎日の健やかな暮らしを応援しています🌿